[국민일보 2021-10-08]

오랜 여행 끝에 시장했을 거라 생각

잔치국수 권하자 반갑게 먹으려다가

육수로 낸 멸치를 보고 깜짝 놀라…

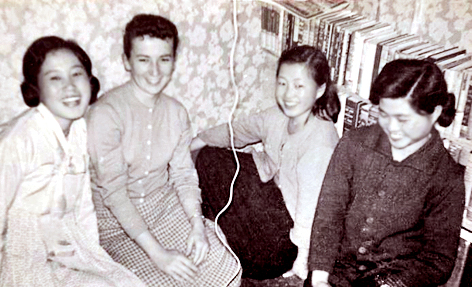

트루디(왼쪽에서 두 번째) 사모가 1960년 2월 시댁 친인척, 지인들과 함께 방에 앉아서 대화를 나누고 있다.

인천에서 본가인 수원에 도착할 때쯤 하늘은 칠흑같이 어두워져 있었다. 초가집 마당에는 사람들이 모여있었다. 우리 부부가 들어서자 모두들 신기하다는 눈으로 바라봤다. 고등학생 때 미국을 떠난 빌리(김장환 목사)가 미국인 부인을 데려온 것이 마냥 신기했던 모양이다.

나는 시어머니를 따라 방으로 들어가 한복으로 갈아입었다. 처음 입는 한복이라 그런지 저고리 매무새 등 모든 것이 어색했다. 한복을 입고 나오자 누군가 내가 배가 고플 거라고 생각했는지 국수를 권했다. 마침 오랜 여행으로 시장했던 나는 반가운 마음에 상 앞에 앉았다.

“빌리, 포크는 어딨어요.”

스파게티처럼 생긴 국수를 마주한 나는 젓가락 사용법을 몰라 남편에게 물었다. 빌리는 재미있다는 듯 웃으면서 “젓가락으로 이렇게 저어서 먹는다”면서 시범을 보였다. 어렵게 젓가락질을 따라 하면서 국수를 집어 올리는데 나도 모르게 비명이 터졌다.

“국수에 웬 생선이 둥둥 떠다니는 거죠.”

잔치국수에 들어간 멸치가 마치 살아서 헤엄치는 것처럼 보였다. 나는 깜짝 놀라 기겁을 하고 있는데 마을 사람들은 그 장면을 보고 박장대소를 하는 것이 아닌가. 시어머니는 망설이는 내게 “어서들라”며 먹는 시늉을 했지만 도무지 국수에 손이 가질 않았다. 국물이라도 마셔보려 했지만 비린내 때문에 넘어가지 않았다.

난생처음 본 김치도 신맛 때문에 손도 못 댔다. 지금의 내 식성을 아는 분들이라면 웃음이 터질 일이지만 처음 한국에 왔을 때는 그랬다.

“자 따라 해봐. 어머님 여기 앉으십시오.”

시어머니는 건넌방으로 나를 불러 한국말을 가르쳤다. 그 방에는 시어머니 친구들도 모여 있었는데 어머니는 의기양양한 태도로 나를 가르쳤다.

“어머니 여키 앉으시오.” 내가 어눌하게 말하자 또다시 폭소가 터졌다. 그날 저녁에 “감사합니다” “안녕하세요” 같은 인사를 배웠다.

우리 집에는 큰형님 내외와 조카 9명, 시어머니, 우리 부부까지 모두 14명이 모여 살았다. 어머니는 방 3개 중 건넌방을 우리 신방으로 내주셨는데 미국에서 가져온 책과 가재도구를 풀어두니 누울 공간만 겨우 남았다. 어머니는 미국인 며느리가 추울까 봐 방바닥에 담요를 깔아두셨다. 자세히 보니 미국에서 선물로 보내드린 담요였다. 우리가 보낸 선물을 아껴뒀다가 다시 내놓은 어머님의 모습을 보면서 나는 시어머니께 사랑받을 수 있겠다는 자신감이 생겼다.

다음 날 아침 나는 일찍 일어났다. 미국에서도 일찍 일어나는 습관이 있었기 때문에 어려운 일은 아니었다. 식사 준비든 뭐라도 도울 생각에 부엌으로 들어갔는데 예상대로 맏동서가 혼자 아침을 준비하고 있었다. 내가 들어가려고 하자 “안 된다”며 만류했다. 결혼한 새색시는 며칠 동안 일을 시키지 않는다는 사실을 나중에서야 알게 됐다.

하지만 그대로 있는 건 어쩐지 염치가 없는 일 같았다. 어느 날 뭔가 할 일을 찾다가 진흙이 묻은 시아주버니의 바지를 솔로 털어냈다. 시어머니가 나를 말렸지만 어머니의 얼굴에는 웃음이 배어있었다. 적응하기 위해 노력하는 내 모습이 좋아 보였던 모양이다.

/ 정리=박효진 기자 imhere@kmib.co.kr